こんにちは!サラリーマン大家のむさしです。

今日は浄化槽について話したいと思います。

皆さん、不動産を探している中で浄化槽のある物件に出会ったことはありませんか?

そのときに、こんなことを思いませんでしたか?

- え、浄化槽って何?

- 下水は通ってないの?大丈夫?

- なんか古そうだし、汚そう・・・

- メンテナンスとか自分でしないといけないの?

私もまったく同じことを思っていました(不動産投資を始めた20代のころは、浄化槽の存在すら知りませんでした)。

ただ、先に申し上げると、浄化槽自体は今でも一般的な下水設備なので、あまり気にする必要はありません(もちろんメンテナンスは必要ですが)。

ここでは浄化槽の仕組みや点検の頻度・費用などについて解説していきたいと思います。

目次

浄化槽とは?

浄化槽とは、家庭や施設から出る汚れた水をキレイにして自然に戻す装置です。

ちなみに装置の見ためはこんな感じになります。

(出典:株式会社細田建築 浄化槽ってなに??)

「こんな大きなもの、どこにあるの?」と思われるかもしれませんね。

敷地内のどこかにこんな蓋はありませんか?

そう、地下に埋まっているのです。

そのため、浄化槽の装置自体を見る機会はほぼないでしょう(私も見たことありません)。

この蓋が浄化槽と繋がっており、ここから点検や汲み取りを行います。

↓イメージはこちらです。

浄化槽の仕組み

簡単に言うと、浄化槽は下水処理設備を戸建てや共同住宅のサイズに縮小したようなものになります。

トイレ・台所・風呂などで出た排水をそのまま流すと川や海を汚してしまいますので、この浄化槽で汚れをキレイにしてから放流します。

⇩ざっくりとしたイメージはこちら。

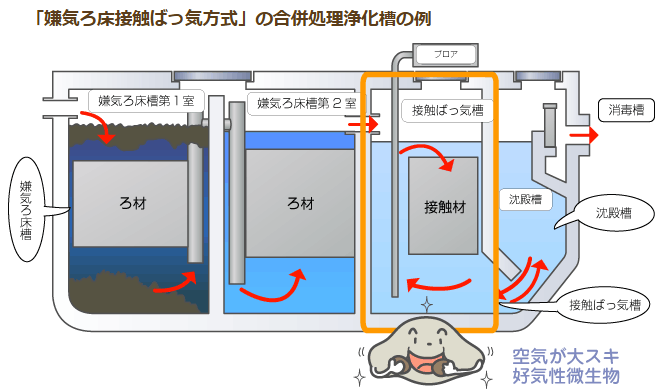

そして浄化のメカニズムは以下の通りです。

(出典:環境省 イラスト大解剖 接触ばっ気槽部)

詳しく説明すると少し難しくなってしまうので、簡単に説明しますね。

浄化槽はいくつかの部屋に分かれていて、最初の方の部屋(イラスト左側、汚水が入る側)でトイレや台所から出た固形物を取り除きます。

ただ固形物を取るだけでは、雑菌が水に残るため、次に微生物の力を借りて水をキレイにします。

イラストで言うと、右側の部屋(放流側に近い側)です。

この微生物は酸素があると活発に働いて雑菌を分解してくれるため、ブロワ(空気を送る装置)を使って空気を送ります。(なので浄化槽にはブロワも必要です)。

このような仕組みによって、水をキレイにして放流していきます。

浄化槽には2種類ある

ここは補足的な内容なので、読み飛ばしても構いません!

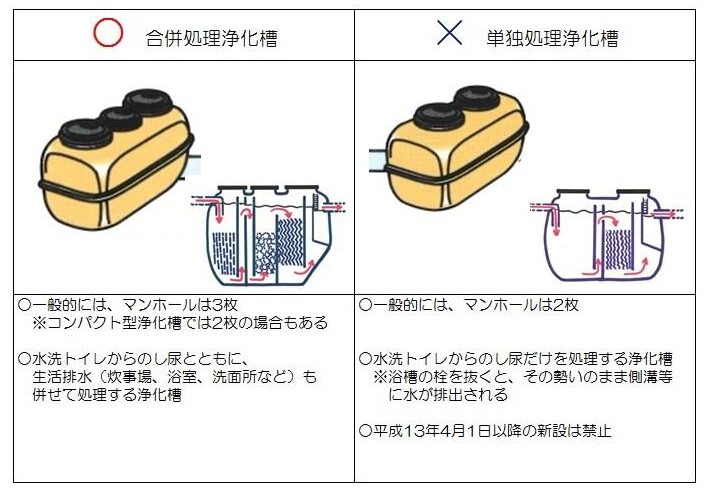

浄化槽には大きく以下の2種類があります。

- 合併処理浄化槽

- トイレ、その他の生活排水をまとめて処理・浄化

- 単独処理浄化槽(2001年以降は新設禁止に)

- トイレの排水のみ処理・浄化

- 他の生活排水はそのまま放流、もしくは別の排水槽で処理。

(出典:和歌山県 合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の見分け方(参考))

単独処理浄化槽は2001年から新設が禁止されているので、それ以降に建築されている建物であれば問題ないです。

ですが、2001年以前に建築された建物については、単独浄化槽が使われているかもしれません。

その場合、残りの生活排水を別で処理している槽(雑排水槽)がある可能性があります。

雑排水層が使用されている場合は、そちらも定期的に清掃のメンテナンスが必要となるので、物件を購入する前に、雑排水層の有無を確認しておくのがおすすめです。

ちなみに私が持っているアパート(築40年近い)でも、この雑排水槽というものがあり、年に2回ほど業者に頼んで清掃していただいています(1回につき1~2万円くらい)。

台所からの排水だと、油なども混ざっているので、清掃せずに放置していると、夏場などは中々の悪臭を放ちます。

ちなみに私の物件にある雑排水層の見た目はこのような感じです⇩

1R 8戸のアパートですが、ご覧の通り浄化槽と比べるとサイズは小さいです。

浄化槽は割と存在している

特に都心に住んでいる方などは、浄化槽の存在を知らないことが多いかもしれません。

だから浄化槽のある物件と聞くと、「田舎っぽい」「大丈夫なの?」といったネガティブなイメージを持つ方もいるのではないでしょうか?

これは半分当たってて、半分外れている、という所感でして、確かに浄化槽は地方や郊外を中心に設置されていますが、全国的に見るとそんなに珍しくない設備です(むしろ地方にいけば浄化槽は割と一般的な設備になります)。

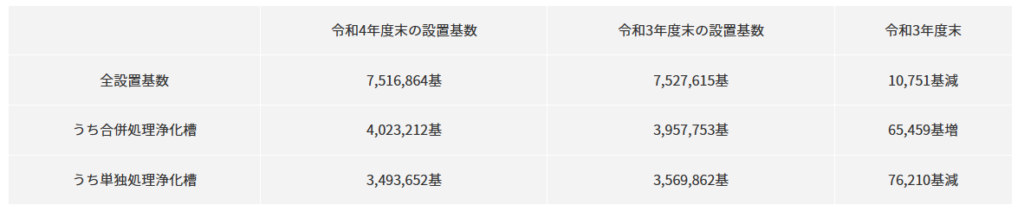

環境省の統計によると、令和4年(2022年)時点では約750万基あることが確認されているようです。

(出典:環境省 令和4年度における浄化槽の設置状況等について)

これは法定点検の報告をベースに統計を取っているので、点検されていない浄化槽も含めれば、更に増えることが予想されます(点検の実施は義務なのですが、残念ながら点検されていない浄化槽は一定数存在します)。

また、令和5年の総務省の住宅・土地統計調査によると、日本の住宅戸数は約6,500万戸あるとのことです。

つまり、全住宅の1割以上に浄化槽が設置されている計算です。

そして地方、住宅が密集していないエリアでは下水道が引かれてない地域が多くなるので、地方や郊外ほど、浄化槽の設置割合が高まっていきます。

そのため、エリアによっては下水道よりも浄化槽が一般的な場合もあります。

このように、浄化槽自体は珍しい設備ではなく、一般的に使われている設備なので、特段の恐れを抱く必要はないでしょう。

点検の必要性や頻度、費用について

さて、ここから浄化槽の点検頻度や費用の話に入っていきます。

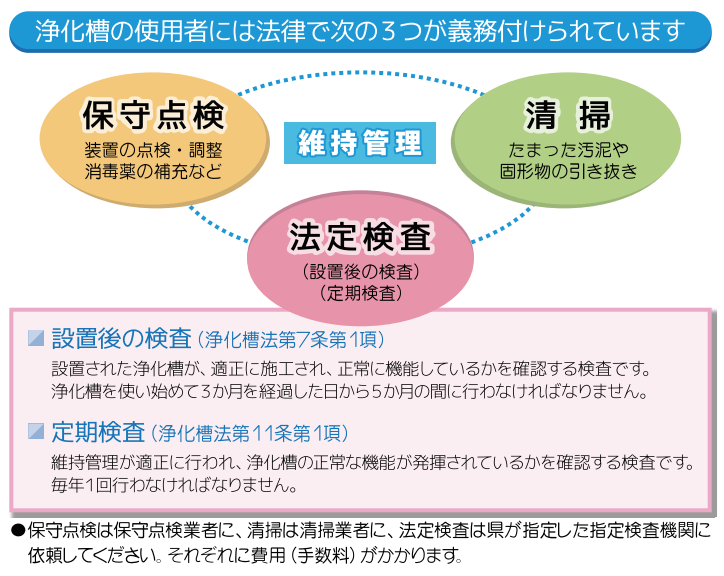

「やっぱりメンテナンスって必要・・・?」と思われた方もいるかもしれませんが、浄化槽の点検や清掃は、条例で義務付けられており、必ず実施する必要があります!

(出典:埼玉県 浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査) 普及啓発用リーフレット)

ただし、業者さんに依頼すれば全て対応していただけるので、そこまで手間はかからないです。

そのため、以下で実施頻度や費用の相場について、まとめてみました。

どれくらいの頻度・費用になるの?

以下は一般家庭や20人以下のアパートなどを想定した目安です。

| 頻度 | 費用 | |

|---|---|---|

| 保守点検 | 3~4回/年 | 2~3万円/年 |

| 法定検査 | 1回/年 | 0.6~1万円/年 |

| 清掃 | 1~2回/年 | 2~3万円/年 |

| その他(ブロア電気代等) | 電気代は月々 | 1万円/年 |

※浄化槽の種類や規模によって頻度や費用は異なりますので、詳しくは自治体HPや点検業者に確認しましょう!

すべて合わせると、年間6万~10万円くらいになるかな~、という感じですね。

保守点検と法定検査の違い

この2つにも明確な違いがあるので、併せて解説できればと思います。

保守点検

- 浄化槽が正常に動くことを保つための検査

- 文字通り「保守」のために行われる

法定検査

- 保守点検や清掃が適正に行われているかの確認

- 浄化槽が正常に働いているかを指定検査機関が公正中立に検査

つまり、保守点検は日常的なメンテナンス、法定検査はそのメンテナンスが適切かをチェックする役割を果たしています。

そのため、それぞれ違う目的で点検・検査が行われています。

誰に頼めばいいの?

これらの点検や清掃は、専門的な知識と資格を持った業者でないと対応できません。

浄化槽管理士という国家資格を持つ作業員が在籍する業者や検査機関に依頼する必要があります。

それぞれの自治体で、依頼先が一覧化されているので、そちらを確認して連絡・依頼するようにしましょう。

※ちなみに私が浄化槽管理している群馬県だと、こんな感じで公表してくれています。

(群馬県 浄化槽の維持管理、法定検査について【浄化槽をお使いのみなさまへ】)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

浄化槽は珍しくない設備で、環境にも優しい設備なので、恐れる必要はありません。

ただここで紹介した点検や清掃は必要になるので、不動産を購入する際にはこの点を把握した上で、ぜひ検討を進めるようにしましょう!

コメント